Il cinabro appare in tempi storici nell’antica Grecia, dove il minerale dall’aspetto rossiccio, chiamato Κιννάβαρι, εως, τό (e in latino cinnàbaris), costituito da solfuro di mercurio, era usato per estrarre il mercurio. I più importanti giacimenti si trovano in Spagna ad Almadén, a Idria in Slovenia e in Italia nel Monte Amiata.

Una recente scoperta archeologica ha, però, dimostrato che già le popolazioni neolitiche italiane del sesto millennio a.C. avevano sviluppato tecniche avanzate per estrarre, lavorare e utilizzare il cinabro.

L’importante scoperta è stata fatta da un gruppo di ricerca italo-spagnolo che vede assieme Università di Pisa, la sede pisana ICCOM del CNR e il Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) di Barcellona.

Il ritrovamento delle tracce che testimoniano l’uso precoce del cinabro è stato fatto nel sito archeologico de La Marmotta, situato sulle rive del Lago di Bracciano nel Lazio.

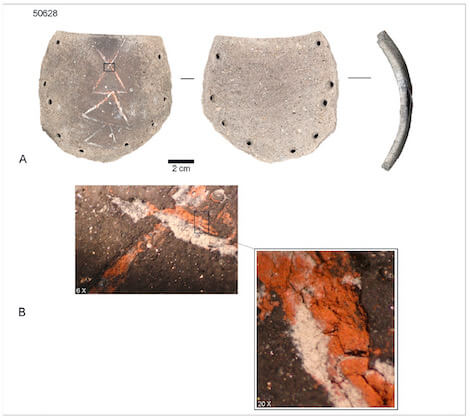

Il frammento di ceramica incisa analizzato; (B) Particolare della decorazione incisa riempita di cinabro e di un impasto calcareo biancastro. © 2024 The Authors. Published by Elsevier Ltd. / CC-BY-NC-ND

La diffusione e l’uso dei pigmenti minerali

Il sito archeologico de La Marmotta è noto per la sua straordinaria conservazione di materiali organici e manufatti, che offrono una finestra unica sulla vita quotidiana delle popolazioni neolitiche.

Il ritrovamento, spiegano i ricercatori, impone una revisione delle conoscenze attuali riguardanti la diffusione e l’uso dei pigmenti minerali nel Neolitico europeo.

Esaminando una serie di reperti archeologici con tecniche avanzate di analisi chimica e mineralogica, i ricercatori italo-spagnoli hanno individuato la presenza di cinabro in vari manufatti del sito. Un ritrovamento che suggerisce un utilizzo di questo particolare minerale come pigmento. Lo studio dei depositi di cinabro presenti nella penisola suggerisce che questa sostanza venisse estratta da depositi situati a notevoli distanze da La Marmotta, indicando una rete di scambi e commerci ben sviluppata, in cui materie prime, idee e tradizioni venivano condivise tra le diverse aree della penisola.

«La scoperta dell’uso del cinabro in questo contesto è particolarmente significativa perché il cinabro è un minerale tossico che richiede una gestione e un trattamento particolari. Questo implica, infatti, un certo grado di conoscenza e competenza tecnica da parte delle popolazioni che lo utilizzavano» spiega la dottoressa Cristiana Petrinelli Pannocchia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

L’uso del cinabro a La Marmotta riflette un significativo aspetto culturale e simbolico delle società neolitiche: il pigmento rosso, ottenuto dal cinabro, è infatti spesso associato a pratiche rituali e cerimoniali, inclusi i riti funerari e le decorazioni corporee. Questo uso simbolico del cinabro potrebbe indicare una complessa struttura sociale e spirituale tra le popolazioni neolitiche della regione.

I dettagli della scoperta sono stati pubblicati nell’articolo “New evidence reveals the earliest use of cinnabar in the western Mediterranean: The Neolithic settlement of La Marmotta (Lazio, Italy)” pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews.

Iscriviti alla newsletter se non vuoi perderti i prossimi articoli.

riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com

L’articolo L’uso del rosso cinabro nelle pratiche rituali del Neolitico sembra essere il primo su La Rivista della Natura.

[[{“value”:”Il cinabro appare in tempi storici nell’antica Grecia, dove il minerale dall’aspetto rossiccio, chiamato Κιννάβαρι, εως, τό (e in latino cinnàbaris), costituito da solfuro di mercurio, era usato per estrarre il mercurio. I più importanti giacimenti si trovano in Spagna ad Almadén, a Idria in Slovenia e in Italia nel Monte Amiata. Una recente scoperta

L’articolo L’uso del rosso cinabro nelle pratiche rituali del Neolitico sembra essere il primo su La Rivista della Natura.”}]]